全日制应用统计硕士专业学位研究生培养方案

(0252)

一、学科简介

学科始建于1987年,历经建设形成了概率论与数理统计、应用数学2个相对的稳定研究领域,围绕这2个研究领域,开展多学科交叉应用研究,研究内容涉及大数据分析,教育统计、随机微分方程及其在金融和管理科学中的应用等相关研究。研究大数据背景下教育测量评价模型,在特殊教育大数据构建自适应认知诊断模型研究方面,具有明显的特色。

学科现有成员30人,其中教授3人,副教授14人,高级职称占比达56.66%。梯队中有吉林省教学指导委员会委员1人,省级学会副理事长1人、常务理事2人,吉林省拔尖创新人才2人,吉林省教学名师2人,吉林省优秀教师1人,吉林省高校新世纪科学技术优秀人才1人,硕士生导师12人,企业导师12人来共同完成研究生的指导工作。学科近五年取得一批具有较高水平的研究成果,本学科主持国家级科研项目12项,其中国家自然基金7项,主持省部级科研项目及重要横向科研项目47项。科研经费达720万元。出版学术专著2部,发表学术论文60余篇,其中SCI检索论文34篇,荣获省部级科研成果奖5项。

学科拥有数学与交叉科学省级拔尖基地,省级黄大年优秀教师团队,随机生态系统关键技术研究省级创新团队,应用多元统计分析和数值分析等省级研究生精品示范课程和“统计与建模”省级专业学位研究生教学案例等。建有大数据教学与实验创新中心,拥有10余台高性能服务器,配有大数据行业综合案例实训模块,农业大数据案例库,医疗行业大数据案例库,金融行业大数据案例库,零售电商行业大数据案例库,大数据算法库及其他行业大数据案例库。学科目前已与中软国际教育科技股份有限公司等10余家省内外企业建立了研究生校外实践基地,为学生在企业实践能力培养提供有力保障。

二、培养目标

培养具有良好的政治思想素质和职业道德素养,具有良好的统计学背景,系统掌握数据采集、处理、分析和开发的知识与技能,具备熟练应用计算机处理和分析数据的能力,能够在政府部门、大中型企业、咨询和研究机构及科研教学部门从事统计咨询、数据分析与统计建模、决策支持和信息管理的高层次、应用型统计专业人才。培养社会主义建设事业需要的,德智体美劳全面发展的,适应面向现代化、面向世界、面向未来的高级专门人才。基本要求是:

1.坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,诚实守信,身心健康,有社会责任感和团队合作精神。恪守学术道德,崇尚学术诚信,热爱科学研究。具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

2.掌握统计学基本理论和方法,并熟练应用统计分析软件,具备从事统计数据收集、整理、分析、预测和应用的基本技能。

3.能够独立从事实际领域的应用统计工作。

4.掌握一门外语的实际运用,具有阅读本专业外文资料能力及外文科技论文写作能力。

三、研究方向

1.大数据分析

本方向面向大数据领域,利用现代人工智能、云计算、统计学习、机器学习、深度学习、智能优化等理论与方法开展研究。重点关注工业流程数据分析与应用、商务政务管理和金融中的数据科学问题、决策评价方法与应用。

2. 教育统计

本方向注重统计学方法应用于教育领域,包括教育评估、教育政策分析等。重点关注特殊教育统计领域。特殊教育数据下的Q矩阵、构建自适应认知诊断动力模型及模型参数估计、合适的模型评价准则等,揭示蕴含在特殊教育现象中的客观规律。

3. 经济统计

本研究方向主要研究统计分析理论和方法在国民经济领域的应用,掌握常用的数据统计和分析的方法及相关软件的使用技能,为预测经济运行规律,制定相关经济政策等提供具体的决策支持。

四、学制与最长学习年限

硕士研究生的基础学制为3年,在校最长学习年限(含休学、休学创业)为5年。研究生应在我校规定的学习年限内完成学业,因客观原因未能如期完成学业,可适当延长学习时间,但一般不得超过规定的最长学习年限。具体参见《长春大学硕士研究生学籍管理办法》(长大校发〔2017〕116号)。

五、培养方式

1.全日制专业学位硕士研究生实行校内导师与企业导师双导师制,校内导师为第一导师,企业导师为第二导师。校内导师是第一责任人,在硕士生培养中起主导作用,主要负责课程学习阶段和学位论文阶段。专业实践阶段由双方导师共同指导。

2.全日制专业学位硕士研究生采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。课程设置以实际应用为导向,以职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心,体现重专业实践和应用能力培养的特点。通过加强实践型环节,强调理论与应用的有机结合,培养学生解决工程实际问题的意识和能力。

六、课程学习

1.课程设置

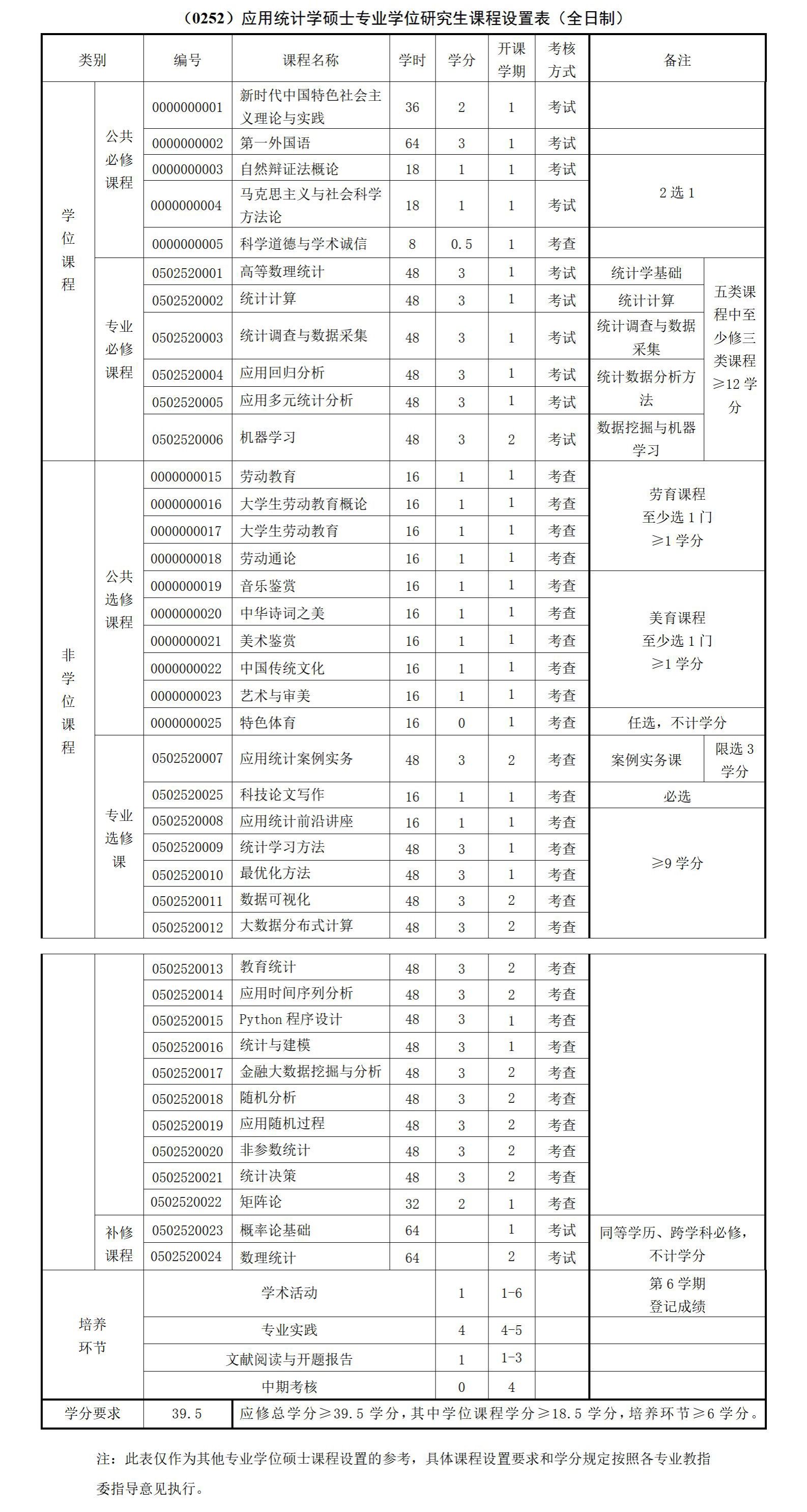

研究生课程由学位课、非学位课和培养环节三部分组成,学位课包括公共必修课、专业必修课,非学位课包括专业选修课和补修课。课程学习实行学分制,应修总学分不少于39.5学分,其中学位课程学分不少于18.5学分,非学位课不少于15学分,培养环节不少于6学分,课程学习时间为1年。一般硕士研究生完成16学时课程学习量,考核合格可获得1学分。(具体的课程设置信息可以表格形式呈现,见下表)

4. 教学方式和考核方式

教学方式灵活多样,实行案例式、研讨式、启发式等教学方式的应用,重视激发研究生的学习兴趣,注重理论联系实际,促进课程学习中的教学互动,强化研究生对创新过程的理解。

课程考核重在考察学生运用所学基本知识和技能发现、分析、判断和解决实际问题的能力和水平。所有课程学习均须通过考核,方可取得相应学分。

课程考核分为考试和考查两种形式,采用百分制,60分及以上为合格。学位课原则上需安排考试,可采用闭卷笔试、开卷笔试等形式,一般平时成绩占20%,期末成绩占80%;

非学位课可安排考试或考查,考试可采用闭卷笔试、开卷笔试、口试、课程论文、研究报告、平时作业等形式,一般平时成绩占50%,期末成绩占50%。

3.补修课程

同等学历者、跨学科本科毕业生应在导师指导下补修《概率论基础》和《数理统计》本学科本科主干课程,研究生需提供培养学院教学部门认定的成绩单,成绩60分,方视为完成该环节。补修课程不计入学分。

七、培养环节

1.培养计划

研究生入学后三个月内,在导师指导下,按照因材施教的原则,依据本学位点培养方案和硕士研究生本人具体情况指导研究生制定个人培养计划。

2.文献阅读与开题报告(1学分)

阅读文献原则上不少于 30 篇,其中应含有一定比例的外文资料,近五年内发表的文献一般不少于三分之一,且必须有近两年内发表的文献资料。教材、技术标准等一般不应列为文献资料。文献阅读报告不少于 4000 字,由研究生导师指导并组织考核。文献阅读报告合格后,才能进行开题答辩。

研究生开题一般在第三学期进行。研究生应在大量掌握有关文献资料的基础上,全面了解和分析国内外该学科领域及研究方向的前沿动态、主要进展、研究方法及已有成果后,撰写开题报告。内容包括:①课题来源及研究的目的和意义;②国内外研究现状及分析;③主要研究内容、预期目标及创新之处;④研究方案;⑤已具备完成课题所需的条件;⑥预计研究过程中可能遇到的问题、困难及解决措施;⑦进度安排;⑧主要参考文献等。开题报告通过后记1学分。具体办法按照《长春大学研究生学位论文开题管理办法》(研究生院〔2020〕11 号)和《长春大学硕士研究生培养管理规定》(研究生院〔2023〕9号)执行。

3.中期考核(不计学分)

中期考核一般在第四学期进行,是对研究生课程学习阶段及论文进行阶段等方面的全面考核,包括课程学习、科研能力、实践能力、学位论文中期等方面。

(1)课程学习

按培养方案和个人培养计划的要求,考核研究生课程学习成绩及取得学分情况。

(2)科研能力及实践能力

研究生发表学术论文情况、参加学术活动和专业实践完成等情况。

(3)学位论文中期检查

学位论文工作进展情况,主要包括①学位论文工作进展情况和已完成的研究内容;②目前存在的或预期可能出现的困难,拟采用的解决方案;③下阶段工作进度安排;④论文能否按时完成(包括预计完成日期)、能否达到预期目标。

通过中期考核工作,使品学兼优的人才脱颖而出;而对少数不宜继续攻读学位者,尽早进行分流淘汰。具体办法按照《长春大学研究生中期考核管理办法》(研究生院〔2020〕12 号)和《长春大学硕士研究生培养管理规定》(研究生院〔2023〕9号) 执行。

4.学术活动(1学分)

研究生在学期间应参加3次以上由导师安排的学术交流活动,学术活动包括参加校内外学术会议、校内外专题讲座和学术报告等,并单独作公开的学术报告不少于1次。每次参与学术活动均要求写500-1000字的书面报告或总结,经导师审核签字后自己留存,在申请论文答辩时一并提交,经审核通过后记1学分。

5.专业实践(4学分)

全日制专业学位硕士研究生在学期间,必须参与专业实践。专业实践分为校内实践和校外实践,可采用集中实践和分段实践相结合的方式,参与实践的时间应不少于半年。校内实践在第3学期开始进行,校内实践的内容结合应用统计专业特色设置,校内实践时间应不少于8周。校外实践在第四学期进行,校外实践时间应不少于半年,校外实践的内容应结合企业的需求,在学校和企业“双导师”的共同指导下进行选题、开题和论文研究工作。

八、学位论文

1.学术成果

按照《长春大学硕士研究生申请学位学术成果基本要求》(研究生院〔2023〕7 号)执行。

2.学位论文评阅

学位论文内容应与实际问题、实际数据和实际案例紧密结合,可以是与数据收集、整理、分析相关的调研报告,数据分析报告,应用统计方法的实证研究等内容,以论文形式呈现。学位论文撰写须严格按照学位论文撰写规范执行。

为确保学位论文质量,要求硕士研究生在申请论文送审前,必须由指导教师先行审阅,且经学院学位评定分委员会资格审查合格后,再送同行专家评阅(评阅专家教指委有要求的按照教指委要求执行),学位论文评审采取“双盲”评审形式。详见《长春大学硕士学位授予工作细则(第二次修订)》(长大校发〔2023〕48 号)和《长春大学硕士研究生培养管理规定》(研究生院〔2023〕9号)。

3.学位论文答辩

硕士学位论文必须由导师认可,并经由专家评阅认定合格后,方可申请答辩。论文应有一定的系统性和完整性,有自己的新见解,表明作者已掌握解决科学问题和工程应用领域问题的先进技术方法、技术手段和管理方法等。论文答辩未通过者,经答辩委员会三分之二以上委员同意,可作出在“一年内且不少于半年时间修改论文,重新答辩1次”的决议。具体办法按照《长春大学硕士学位授予工作细则(第二次修订)》(长大校发〔2023〕48 号)执行。

九、毕业及学位授予

研究生在修业年限内,按培养计划完成课程学习及培养环节,修满个人培养计划全部学分,完成毕业论文并通过答辩,达到学位授予相关要求者,经学校学位评定委员会审议通过后,授予应用统计硕士专业学位。具体参照《长春大学硕士学位授予工作细则(第二次修订)》(长大校发〔2023〕48 号)执行。

十、其他

1.培养方案的制定和修订工作由学校统一布置,由学院学位评定分委员会审核,经学校批准备案后执行。

2.培养方案已经批准,应严格执行,不得随意改动。如遇特殊情况确需修订,必修按上述程序审批。

3.本方案适用于“应用统计”硕士专业学位研究生,自2023级开始实行,由理学院学位评定分委员会负责解释。

十一、参考书目

[1]李航等.统计学习方法[M].高等教育出版社,2020

[2]袁亚湘,孙文瑜.最优化理论与方法[M].科学出版社,2020

[3]吉林大学应用统计学硕士专业学位研究生培养方案[Z].2017

[4]东北师范大学应用统计学硕士专业学位研究生培养方案[Z].2017

[5]华东师范大学应用统计学硕士专业学位研究生培养方案[Z].2018